Nysaí Moreno

Fotografías Sara Vafa

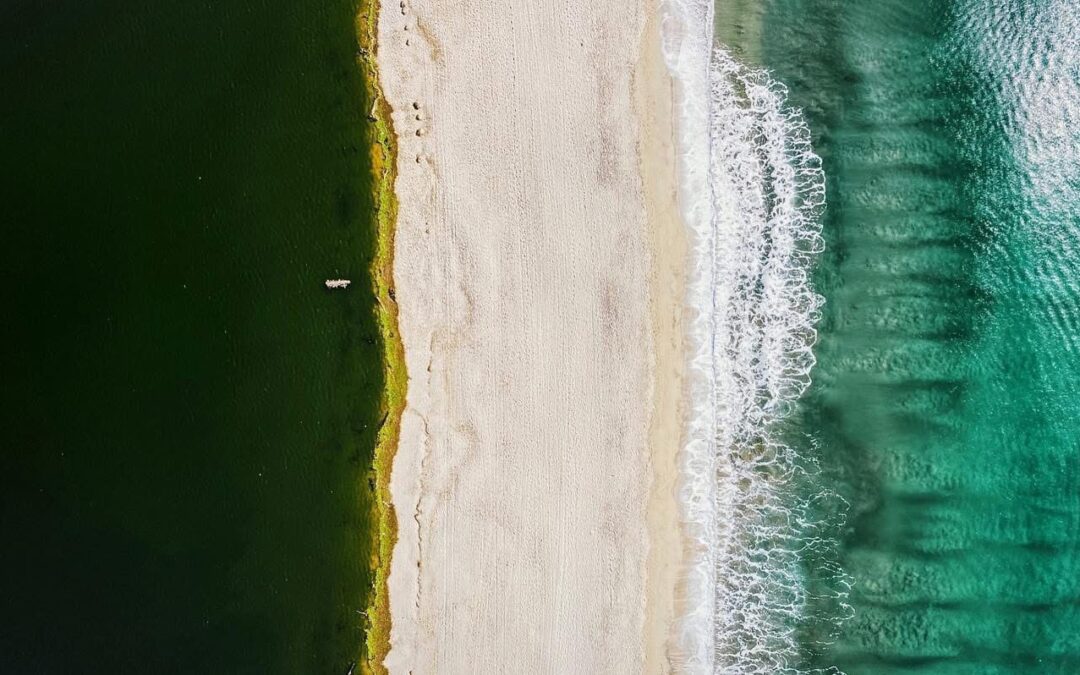

En El Estero, ese gran cuerpo de agua que resiste al borde de San José del Cabo, el sonido natural tiene una cadencia propia: el crujido del tule, el zumbido de insectos, el roce de las alas y canto —a veces sutil, a veces insistente— de decenas de aves que ahí habitan, anidan o descansan en su ruta migratoria. Pero cada fin de semana, ese paisaje sonoro es interrumpido por altavoces estridentes que brotan de un club privado que se levantó en pleno territorio en disputa: Club Crania. Ese espacio en donde tiene sus instalaciones, es parte de el ecosistema que rodea El Estero.

De acuerdo con la NOM-081-SEMARNAT-1994, los límites máximos permisibles de emisión sonora en zonas habitacionales son de 68 dB(A) durante el día y 65 dB(A) en horario nocturno. Los decibeles (dB) son la unidad de medida logarítmica utilizada para expresar la intensidad o nivel de sonido, potencia o tensión, en las normas se utilizan dB(A): decibeles ajustados al oído humano mediante la llamada ponderación A. Esta escala resta peso a los sonidos muy graves o muy agudos —para el oído humano—, y da mayor relevancia a las frecuencias donde el oído humano es más sensible —entre 1 y 6 kilohertz—. En otras palabras, mide el ruido tal como lo percibe el cuerpo humano, no como lo experimentan otras especies.

Para muchas aves del Estero, esas mismas frecuencias son vitales para comunicarse, y para otros animales con rangos auditivos distintos el impacto puede ser incluso mayor, como los mamíferos marinos, que “ven” el mundo a través del sonido, o los anfibios, cuya reproducción depende de llamados de baja frecuencia—, la distorsión causada por esta medición antropocéntrica puede ser catastrófica. Las aves son extremadamente sensibles al sonido: muchos estudios han mostrado que niveles superiores a 45 dB(A) pueden alterar sus patrones de anidación, comunicación y alimentación. A partir de los 60 dB(A), se registran cambios significativos en su comportamiento y desplazamiento, lo cual interrumpe su ciclo biológico.

La NOM-081-SEMARNAT-1994 fija límites en zonas habitacionales, pero no contempla márgenes específicos para Áreas Naturales Protegidas. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en cambio, recomienda umbrales más estrictos: 40 dB(A) durante el día y 30 dB(A) en la noche en zonas de preservación ecológica, umbrales pensados para proteger tanto el descanso humano como la comunicación de la fauna silvestre. Pero en El Estero —declarado sitio Ramsar y Área Natural Protegida estatal— queda completamente fuera de los límites legales cuando es invadido por la música de Club Crania donde los niveles superan fácilmente de los 80 a 105 dB(A) en horarios nocturnos —y muchas veces diurnos, ya que esta música suele transmitirse no solo hasta el amanecer, sino hasta la media mañana—, generando un ambiente acústicamente hostil tanto para las especies silvestres como para los habitantes locales.

La transgresión no es solo normativa, es ecológica, corporal, ética. Porque lo que aquí se viola no es únicamente una ley: es el derecho al silencio, a la noche, al vuelo de las aves y al descanso de las comunidades pesqueras que habitan y resisten el despojo de esta costa. La música en El Estero y la región colindante, es un golpe seco, constante y desbordado. El ruido —porque ya no es música— se impone sobre la vida silvestre, en decibeles que el cuerpo no mide pero que las aves resienten.

Según la OMS, el umbral de dolor para humanos comienza en los 120 dB (dolor físico inmediato), pero a partir de 85 dB ya hay daño auditivo si la exposición es prolongada por unos minutos. 100 dB(A) por ejemplo, es el equivalente a escuchar una motosierra a un metro de distancia, un nivel que la OMS considera de riesgo de daño auditivo irreversible en humanos en solo 15 minutos. Imagina ahora el impacto en un sistema auditivo mucho más sensible como el de la fauna silvestre. Las aves no solo tienen sistemas auditivos más sensibles, sino que dependen del sonido para su supervivencia —cortejo, alerta de depredadores, orientación, crianza—. Hay estudios que indican que, en aves, el estrés y desplazamiento por ruido puede comenzar incluso por encima de los 55–60 dB(A).

Por si fuera poco, en espacios naturales, la falta de obstáculos físicos (paredes, vegetación densa, construcciones) permite una propagación más amplia y uniforme del sonido. Además, superficies como el agua o la arena reflejan y amplifican las ondas sonoras en vez de absorberlas, lo que hace que incluso a distancia el ruido siga siendo perceptible —e invasivo.

Crania funciona como un “rave boutique al aire libre” con sistemas de audio potentes —que al parecer, buscan asemejarse al festival Burning Man en California USA, según sus redes sociales—. Pero Burning Man no es un simple festival: se trata de una ciudad efímera que se levanta cada año, en ciertas fechas, en medio del desierto de Nevada, un espacio inhóspito donde incluso ahí han surgido conflictos por el impacto ambiental y logístico en la región. La diferencia es que, mientras aquel se realiza bajo la premisa de estar ‘en medio de la nada’, aquí ese modelo se trasplanta a un ecosistema vivo, un humedal que sostiene aves migratorias y pescadores locales. El espejismo de “libertad” y “creatividad” que vende la élite de los festivales se convierte, en este contexto, en despojo sonoro y territorial.

Se estima que el rango de decibeles del club, especialmente en eventos nocturnos, está entre los 95 y 115 dB(A), lo cual no solo es incompatible con el ecosistema del estero, sino abiertamente violatorio de criterios ecológicos y de convivencia.

No se trata solo de molestias auditivas. Lo que está ocurriendo en El Estero es una forma de violencia acústica, una agresión sistemática contra las frecuencias vitales de un ecosistema que depende del equilibrio sonoro para sobrevivir. El discurso de este club boutique habla de “conexión con la naturaleza”, “yoga y meditación”, “espiritualidad”, “retiro ancestral”, etcetera, donde también te venden paquetes para hospedaje “entre la vegetación” —a precios excesivamente altos—, pero esta retórica contradice con lo que realmente ocurre: una subcultura que, además de deteriorar el ecosistema, despoja y desplaza la vida forjada por generaciones de pescadores que madrugan para salir al mar con los primeros rayos de sol.

— Una vez, que vine con mi primo a la pesca —contó El Bambi, un joven pescador—, nos levantamos antes del amanecer para jalar los kayaks. Ya casi al alba, cuando remábamos mar adentro buscando el mejor sitio para la jornada, vimos a esos extranjeros en Crania, con un ruidajo… Estaban “dando las gracias” por el amanecer según ellos, con los ojos cerrados y las manos al sol… A mi primo y a mí nos dio risa: piensan que son espirituales, pero solo son personas ruidosas— expresó.

Ese contraste no es una anécdota menor: es el reflejo de un problema social profundo, un choque cultural en el que la retórica turística se impone sobre las formas de vida locales. Es también una falta de respeto al territorio y a los seres vivos que lo habitan. Porque el amanecer que para unos es espectáculo y performance, para otros —pescadores, aves, insectos— es un instante vital, un pulso de trabajo, de supervivencia; formas de vida heredada por generaciones. Para la fauna silvestre, ese instante vital se traduce en el lugar donde se juegan los ritmos de la existencia: el canto con que las aves marcan su territorio o buscan pareja, el zumbido con que los insectos anuncian su presencia, el salto de los anfibios que emergen con la humedad nocturna, el forrajeo de los peces juveniles que aprovechan las primeras luces. Es el pulso invisible de la cadena trófica, donde cada frecuencia es lenguaje, orientación, alerta, cortejo, alimento. Un amanecer sin ruido humano es la condición mínima para que ese tejido siga vivo.

El ecosistema de El Estero

El Estero no es solo un espejo de agua: es un tejido de salitre, tule y manglar donde conviven anfibios, reptiles, aves migratorias y comunidades humanas que se dedican a la pesca, que por generaciones han dependido de su equilibrio. Este ecosistema funciona como un corazón costero: regula flujos de agua, filtra nutrientes, da refugio a peces juveniles y es escala obligada para aves que recorren el continente.

El ruido interrumpe estas funciones invisibles. Así como un golpe en el pecho puede desacompasar un latido, los estruendos reiterados desajustan la cadencia natural del estero. Allí donde debería predominar el murmullo del viento entre los juncos, se impone la vibración metálica de bocinas que alteran los patrones de descanso, alimentación y reproducción de las especies.

Las aves, habitantes y visitantes abundantes del ecosistema, son de las primeras especies en resentirlo. Su canto no es sólo música: es código vital para delimitar territorios, alertar sobre depredadores o llamar a sus crías. Cuando esas frecuencias son enmascaradas por el estrépito de los altavoces, no solo se interrumpe un canto, se rompe un lenguaje entero. Lo que para el oído humano puede ser solo “música alta” y molesta, para las aves es un bloqueo de su capacidad de orientarse y sobrevivir.

Pero no son solo las aves. Los anfibios del estero dependen de llamados graves, casi imperceptibles para el oído humano, pero vitales para atraer pareja tras la lluvia. Si esos cantos son cubiertos por el ruido, su reproducción se interrumpe, y con ello se rompe también el control natural de insectos como moscas y mosquitos. Después de las lluvias recientes no hace falta buscar mucho para entenderlo: moscas por todas partes, como una plaga, como si alguien hubiera encendido un amplificador para ellas. La pregunta es inevitable: ¿qué tanto ruido está alcanzando también a las zonas que llamamos montes, donde aún se refugian los anfibios? Porque el problema de las moscas no se limita al estero: se extiende por toda la región, síntoma de un posible desequilibrio acústico y ecológico que ya es generalizado.

Y junto con los anfibios, otros habitantes del estero también lo resienten: los insectos polinizadores, que dependen de vibraciones para orientarse; las libélulas, depredadoras de mosquitos que solo prosperan en aguas limpias y que requieren calma para cazar; las luciérnagas que parpadean en la oscuridad para encontrarse en sus cortejos; los peces juveniles como el pargo o la mojarra,que usan sonidos sutiles para coordinar cardúmenes en aguas poco profundas; incluso reptiles como las iguanas o tortugas marinas de la zona, que perciben vibraciones en el suelo y arena. Todos ellos forman parte de un entramado que el ruido interrumpe y desordena.

E incluso este desorden sónico alcanza, de manera indirecta pero no menos crítica, a la flora del estero. Los manglares —especie clave y protegida en este sitio Ramsar— dependen de polinizadores como insectos y aves, cuya actividad y navegación se ven severamente alteradas por las vibraciones de baja frecuencia. El ruido actúa como un herbicida invisible, no para la planta en sí, sino para las relaciones ecológicas que la sostienen y permiten su reproducción. El ecosistema, en su totalidad, queda bajo asedio.

Y este deterioro no se queda en la fauna. El Estero también sostiene a pescadores y familias que, desde antes del amanecer, cruzan sus aguas hacia el mar abierto. Para ellos, el ruido es una invasión doble: arruina el descanso nocturno para madrugar, arruina la calma que necesitan para iniciar sus faenas y degrada el mismo ecosistema del que depende su sustento. El silencio aquí no es un lujo, es condición de vida.

La ciencia ha demostrado que los humedales no son solo reservorios de agua, también son reservorios de sonido. En sitios como El Estero —con su humedad, matorral ripario y espejos de agua estancada o de poca corriente— sobreviven microhábitats frágiles de los que dependen anfibios, insectos polinizadores, aves migratorias y, de manera especialmente delicada, las luciérnagas. Estos pequeños faros vivos requieren oscuridad y silencio para reproducirse: cualquier vibración o destello artificial puede interrumpir su cortejo. Sin embargo, en el Estero el ruido se combina con otra forma de violencia: las luces artificiales y los fuegos artificiales (pirotecnia) que el propio Crania acostumbra detonar como parte de sus espectáculos.

Esos destellos interrumpen la noche, desorientan a insectos nocturnos y aves en vuelo, y silencian los parpadeos de las luciérnagas, que quedan invisibilizadas frente a la pirotecnia. Cuando estas frecuencias y luminiscencias naturales son desbordadas por vibraciones y luces ajenas, la alteración se expande en cadena: del canto de un ave al nado de un pez, del croar de un anfibio a la aparición de una plaga, del destello de una luciérnaga al descanso de la comunidad local. Así, lo que parece “solo fiesta” se convierte en una presión invisible y luminosa que desacomoda todo un equilibrio: del cuerpo humano al tejido completo del ecosistema.

Estudios sobre la contaminación acústica

Lo que ocurre en El Estero no es un caso aislado. Estudios recientes muestran que en todo el planeta los paisajes sonoros están siendo alterados por la irrupción del ruido humano. Mientras la biophony —el canto de las aves, insectos y anfibios— sigue un ritmo biológico y predecible, centrado en el amanecer y el atardecer, la anthopophony irrumpe de forma caotica y constante. Ruidos de baja frecuencia, como los generados por el tráfico, maquinaria o música amplificada, enmascaran la comunicación animal, interfiriendo en cortejos, alertas y orientaciones vitales. Insectos y anfibios apenas logran responder, y aunque algunas aves modifican su canto, la adaptación nunca es suficiente frente a la intensidad del ruido humano (Somervuo et al., 2025, Nature Ecology & Evolution).

A escala planetaria, los ritmos de la biophony —el coro del amanecer, el canto estacional de aves e insectos— se han mantenido predecibles durante milenios, mientras que los ruidos humanos irrumpen sin cadencia, desbordando los paisajes sonoros (Somervuo et al., 2025). Lo que aquí parece un desajuste puntual, en realidad es parte de una tendencia global: la violencia acústica.

Lo que en El Estero vivimos cada fin de semana, el planeta entero lo padece —aunque menos intenso que el ruido de Crania, salvo algunos casos parecidos—, como esta nueva forma detectada de contaminación global: la violencia acústica. Hablamos de violencia acústica cuando el sonido deja de ser una presencia para convertirse en un instrumento de dominio, que erosiona la salud, desplaza la vida y silencia las frecuencias vitales de un territorio. Es la imposición de un paisaje sonoro sobre otro, el más fuerte y caótico sofocando al más vulnerable y armonioso.

En fauna silvestre, el impacto comienza a niveles tan bajos como 40 dB(A): “se interrumpen cantos de cortejo, se reducen las tasas de anidación y se desvían rutas migratorias. La contaminación acústica no solo modifica la conducta, sino que erosiona ciclos reproductivos enteros” (Shannon et al., 2016, Biological Reviews).

El exceso de ruido no solo afecta a las aves y al equilibrio del estero; el ruido ambiental crónico ha demostrado alterar el sueño humano, el ritmo cardiaco y los procesos de regeneración celular nocturna, elevando el riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares (Basner et al., 2014; Münzel & Schmidt, 2013).

En suma, lo que le llaman música es, en realidad, una presión invisible que atraviesa cuerpos y ecosistemas, minando tanto la salud de las comunidades humanas como la persistencia de la biodiversidad. Es el ruido del despojo, sonorizado.

Hacia un marco de silencio como derecho

—Yo crecí con este estero —me dijo Don Rubén (1), pescador de más de setenta años—. Aquí aprendí a remar, a lanzar la atarraya y a escuchar el canto de los pájaros que nos despertaban antes del sol. Ahora, cuando empieza ese escándalo de bocinas en la noche, ya ni las aves cantan igual. Es como si el estero se enfermara… y cuando el estero se enferma, también nosotros nos enfermamos—.

El ruido que invade El Estero no es un simple exceso de volumen: es una forma de violencia que desnuda vacíos legales y revela hasta qué punto se normaliza el despojo acústico. México cuenta con la NOM-081-SEMARNAT-1994, pensada para zonas habitacionales, pero carece de una norma específica que proteja la integridad acústica de los ecosistemas. Mientras tanto, lo que debería ser un santuario de aves migratorias y pescadores artesanales se convierte en pista de baile de intereses privados.

Frente a esta carencia, la ciencia ofrece más que diagnósticos: ofrece herramientas de defensa. Los estudios recientes demuestran que el ruido no solo altera la conducta de la fauna, sino que erosiona ciclos vitales enteros y afecta la salud humana. Es urgente traducir ese conocimiento en políticas públicas que establezcan límites acústicos específicos no solo para Áreas Naturales Protegidas, sino para áreas remotas y rurales, donde el monte aún sigue siendo monte, alineados con las recomendaciones de la OMS y con las necesidades de conservación en México.

No se trata de prohibir la música, sino de impedir que el ruido se convierta en insecticida contra la vida; se trata de reconocer el derecho al silencio en ciertas zonas, como condición mínima de salud de los ecosistemas, justicia ambiental y supervivencia. Ese derecho no concierne únicamente a El Estero: también es vital en las áreas remotas, en los territorios rurales, en el monte que todavía guarda su pulso natural. Lo que aquí está en juego no es únicamente un paisaje sonoro, sino la continuidad de un territorio vivo.

Pero una norma, por sí sola, no basta. La restauración del silencio es, en el fondo, un acto de justicia territorial y de humildad ecológica. Implica desmantelar la fantasía colonial de que algunos pueden comprar el derecho a contaminar el paisaje sonoro de todos, incluyendo seres vivos. Implica que la «experiencia wellness» de unos pocos no puede costarle el descanso, la salud y el sustento a una comunidad entera, humana y no humana.

El llamado es múltiple: a la comunidad científica, para que sus hallazgos no queden en revistas especializadas sino se conviertan en normas oficiales; a los servidores públicos ambientales, para que dejen de mirar hacia otro lado, se necesita traducir el consenso científico en protección legal efectiva. Y a la sociedad civil, para que reclame el silencio con la misma fuerza con la que se exige agua o aire limpio. Ya no podemos ser espectadores pasivos del despojo sónico, exigir silencio no es pedir un favor o un lujo; es defender un derecho fundamental a que la vida, en todas sus frecuencias, pueda seguir latiendo.

FUENTES CONSULTADAS

· Somervuo, P., Roslin, T., Fisher, B. L., Carreón-Palau, L., Del Ángel-Rodríguez, J., et al. (2025). Human contributions to global soundscapes are less predictable than the acoustic rhythms of wildlife. Nature Ecology & Evolution. https://doi.org/10.1038/s41559-025-02786-5

· Basner, M., Babisch, W., Davis, A., Brink, M., Clark, C., Janssen, S., & Stansfeld, S. (2014). Auditory and non-auditory effects of noise on health. The Lancet, 383(9925), 1325–1332.

· Münzel, T., & Schmidt, F. P. (2013). Environmental noise and cardiovascular risk. European Heart Journal.

· Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region.

· Shannon, G., McKenna, M. F., Angeloni, L. M., Crooks, K. R., Fristrup, K. M., Brown, E., … & Wittemyer, G. (2016). A synthesis of two decades of research documenting the effects of noise on wildlife. Biological Reviews, 91(4), 982–1005.

· Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (1994). NOM-081-SEMARNAT-1994: Límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. Diario Oficial de la Federación.

· (1) “Don Rubén” es un nombre ficticio, utilizado para proteger la identidad del entrevistado, quien solicitó mantener su derecho al anonimato.

Somervuo, P., Roslin, T., Fisher, B. L., Carreón-Palau, L., Del Ángel-Rodríguez, J., et al. (2025). Human contributions to global soundscapes are less predictable than the acoustic rhythms of wildlife. Nature Ecology & Evolution. https://doi.org/10.1038/s41559-025-02786-5

Respeto a la naturaleza! Es un santuario de aves. Tener un límite de volumen y horario.

Muy nteresante la nota pero estaría bien incluir un mapa del estero en donde se indique la ubicación del club privado y si está construído en tereno federal, no está protegido el estero como área natural protegida? Estaría muy bien grabar los sonidos nocturnos sin ruido del club privado y otra noche grabar la estridencia del club y como tapa todos los sonidos nocturnos del estero. Saludos

Que buen escrito, generalmente olvidamos o incluso no conocemos los estándares de los decibeles permitidos e ignoramos los alcances tanto negativos y positivos que estos generan. Por supuesto olvidando como la vegetación es una barrera de ruido y cuna de sonidos, para que la vida misma continúe su ciclo. En la actualidad la falsa “espiritualidad” se disfraza de conexión con la naturaleza convirtiéndose en falsos lujos con los que se lucra y dan a conocer información errónea.

El respeto ante el entorno que nos rodea es más espiritual y es gratis, los invito a practicarlo.

Hoy 3 de octubre 2025 autoridades municipales hicieron “limpieza “ argumentando que retiraron plantas que son plagas y más cosas , pero , a mi me surge una duda , ¿será que fue limpieza o están acabando poco a poco con el estero para por fin pasar el ducto de gas ? Realmente no lo sé